- HOME

- MOSTRA LAGRANDETRIESTE

- STORIA DELLA FOTOGRAFIA A TRIESTE

- I daguerrotipi a Trieste

- Ottici e dagherrotipisti itineranti

- I primi studi fotografici - Indice

- Gli anni Cinquanta

- Ferdinando Ramann

- Andrea de Castro

- Emilio Maza

- Giuseppe Malovich

- I Rieger e Anna Scrinzi

- Johann Bapta Rottmayer

- Wilhelm Engel

- Allievi di Engel

- Giuseppe Wulz

- Fratelli Ortolani

- Alois Beer

- Wilhelm Weintraub

- I fotografi della Comunità ebraica

- Emilia Manenizza e Francesco Penco

- Pietro Opiglia e le chiese triestine

- Ludwig Anger

- Istituzioni e collezioni

- MOSTRE E CATALOGHI

- ARTE E CULTURA A TRIESTE

- NEWS E OPINIONI

- CHI SIAMO

- CONTATTI

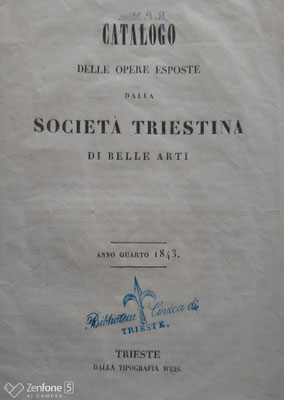

Andrea de Castro (1806-1884)

Eugenia de Castro (1839-1917)

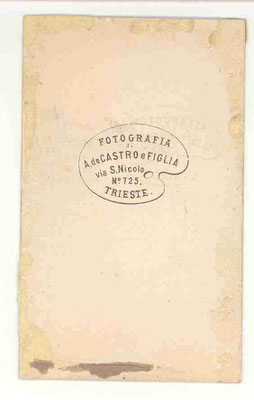

alias de Castro e figlia De Castro A. e Figlia Udine de Castro e Figlia Borgo san Cristofoto 888 Udine de Castro A. e figlia Strada dei Gorghi Casa Berghens n. 2041 Udin Fotografia del pittore A. de Castro e figlia via San Nicolò n. 725 A. de Castro pittore

Dopo Ferdinando Ramann scegliamo di puntare la nostra attenzione su quelli che si definiscono pittori e

fotografi.

Andrea De Castro è il primo che incontriamo.

La sua carriera è molto simile a quella di Ramann che si stabilizza dopo varie peregrinazioni nella nostra città, de Castro

anch'egli professionista inquieto tanto da meritare il nome di fotografo itinerante sceglie di fermarsi a Trieste. Lascia la nativa Pirano alla ricerca della notorietà e per acquisire una

clientela più vasta e danarosa rispetto quanto gli poteva offrire la cittadina istriana semplice porto di pescatori, a poche ore di barca o di vaporetto dalla prospera

Trieste.

Ci divertiamo a incuriosirvi affermando che un rapporto tra Ramann e de Castro avverrà... grazie ad un matrimonio.

Appartiene ad una famiglia di pittori - lo affermano le biografie - ma per il momento ci troviamo di fronte a una fake news!

in quanto nessuna fonte primaria la convalida.

Passiamo ai dati certi.

Nasce a Pirano il "5 aprile del 1806 alle ore 11, figlio del signor Vincenzo fu Andrea e della signora Annetta" (1) che lo educano o lo fanno educare, vista la sua attitudine, al disegno e all'arte della miniatura (2). Sino al 1826 lavora sicuramente a bottega nella città natale come attesta un disegno analizzato e catalogato da Francesca Nodari, appartenente al Gabinetto disegni e stampe dei Civici Musei di storia ed arte.

Non si conosce la data precisa del suo trasferimento a Trieste, ma è sicuramente dopo il 1835.

Note

1. Luka Tul del Skofijski Arhiv Koper mi conferma i dati anagrafici tratti dal Registro dei battesimi del 1806 in data 2023.02.15. Dati che sono

molto diversi da quelli segnalati da Italo Zannier e Guido Sedran alla voce, Friuli -Venezia Giulia in “Fotografia italiana dell'Ottocento. Appunti

della fotografia italiana dell'Ottocento. I fotografi”. Milano : Electa Alinari, 1979, p. 128. In questo studio Andrea de Castro viene identificato con un Antonio de Castro operante negli

anni Cinquanta dell'Ottocento a Gorizia, ... nel suo caso con filiali a Udine, Trieste, Rovigo. Dati quest'ultimi che non sono confortati da alcuna fonte.

2. Marino Bonifacio, Cognomi del comune di Pirano (de Castro - Castro) cita letteralmente: "Inoltre, due fratelli piranesi - Luigi de Castro e Andrea de Castro - nella seconda metá del secolo scorso insegnarono l'arte della pittura nel campo miniaturistico per molti anni a Fiume, che li considerò cittadini."

Siamo dubbiosi sulla presenza di Andrea a Fiume e del suo presunto fratello tale Luigi, anche in questo caso non si citano le fonti.

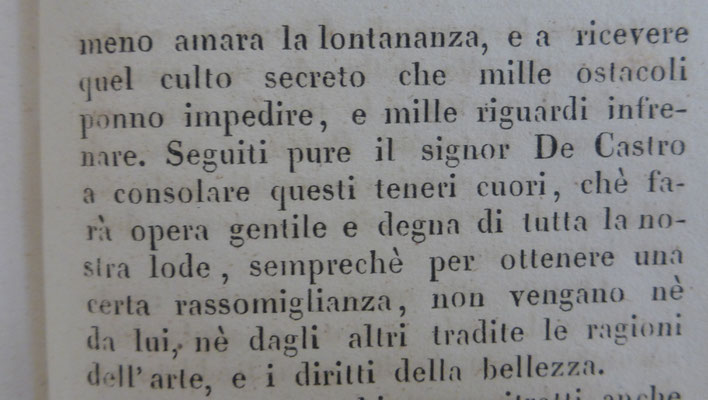

Nel 1838 Francesco Dall'Ongaro (1) su La Favilla, settimanale di divulgazione, negli articoli del 25 novembre e 2 dicembre ci parla dei ritratti in pittura cogliendo l'occasione per nominare le opere degli artisti triestini esposti dal pittore Giovanni Pagliarini ferrarese in una sua mostra privata (2). Tra gli altri descrive il valore dei ritratti in miniatura che Andrea de Castro produce con indubbia abilità e particolare pazienza, non solo lodandone la rassomiglianza, ma insistendo sulla loro influenza nell'animo di chi li possiede paragonandoli ad "amuleti" a "talismani".

Si conferma quindi che il nostro pittore è attivo a Trieste e degno di segnalazione.

1. Francesco Dall'Ongaro (1808-1873) stabilitosi a Trieste dal 1836 collabora a La Favilla rivista di cultura diretta da G. Orlandini e, dal 1838, ne diventa direttore e comproprietario con Pacifico Valussi.

2. Giovanni Pagliarini (1809-1878) si dedica alla pittura storica e alla ritrattistica, soggiorna a Trieste esponendo alle mostre mercato della Società Filotecnica, e a intervalli vive e lavora a Pirano e a Udine.

In Di alcuni artisti triestini, articolo apparso su "La Favilla" a. 3, n. 18 (2 dicembre 1838)

Anche l'Osservatore triestino nel n. 38 dell'8 dicembre 1838 dedica una nota all'esposizione di Belle Arti del Ridotto.

In particolare si soffema sui ritratti di Giovanni Pagliarini, di Giuseppe Tominz e sui "ritrattini, non senza pregio, di Castro".

L'articolista con poca eleganza li definisce ritrattini, non comprendendo forse le abilità messe in campo dal pittore nel produrre le sue miniature.

Ritratti in miniatura di Annetta Orsolina Cravos e di Federico Alciatore eseguiti in occasione del loro matrimonio nel 1834 dal pittore K. Westermayer (1) riprodotti in Ritratti a Trieste con testi di Laura Ruaro Loseri. Roma : Editalia, 1993, p. 27-28, presenti in una collezione privata.

1. Konrad Westermayer (1765-1834) pittore e incisore di Hanau.

Apriamo un parentesi sulla formazione di de Castro quale acquerellista miniaturista su lastrine d'avorio, forse l'unico a Trieste che può definirsi continuatore di Domenico Bossi triestino che ha successo a Vienna ma anche in Svezia, e che forse ha incontrato e avuto modo di vedere l'opera di Konrad Westermayer.

La tecnica è degna di una particolare descrizione.

Miniature su avorio.

Le lastrine d'avorio usate dai pittori dovevano essere sottili se si voleva mantenere la trasparenza del supporto simile al colore della pelle umana, quindi con uno spessore di non più di mezzo millimetro. I miniaturisti le acquistavano grezze, dovevano poi levigarle così da renderle lisce, sgrassarle se necessario, e adattarle ad accogliere il colore che si otteneva con un impasto di polvere finissima e il legante. Quest'ultimo era una miscela di gomma arabica e di zucchero candito che la rendeva elastica: la quantità del legante influiva sull'intensità, la profondità e la luminosità del colore. Si procedeva poi a incollare la lastra su una carta per stabilizzarla e rendere lo sfondo chiaro. Certi artisti coloravano il rovescio dell'avorio in certi punti così da ottenere una tinta di base al dipinto visto di fronte. Il formato delle miniature poteva variare, dipendeva se dovevano decorare un castone di anello o la testa di una spilla da cravatta, quello tipico varia tra i 6 e gli 8 cm.

Prima di dipingere sull'avorio, l'artista disegnava il suo modello su carta per poi copiarlo sul supporto definitivo per trasparenza, mettendo il disegno sotto l'avorio.

I primi strati di colore che coprivano le superfici più ampie erano stesi in forma liquida fluida. La carnagione era la parte più difficile. È da questa che si riconosceva un buon miniaturista, che poi doveva cimentarsi nel creare con il pennello sottile le ombre della pelle.

La bottega dove Andrea de Castro ha appreso l'arte del miniaturista non è conosciuta, ci sembra improbabile che esistesse nella sua cittadina natale, Pirano. Rispetto alla sua formazione così specifica nessun storico dell'arte ha compiuto delle ricerche.

Unico dato sicuro è che il pittore si è stabilito a Trieste qualche anno prima del 1838, qui si è sposato e nel 1839 nasce la sua prima figlia.

Lavora con impegno ormai ha una da famiglia da mantenere.

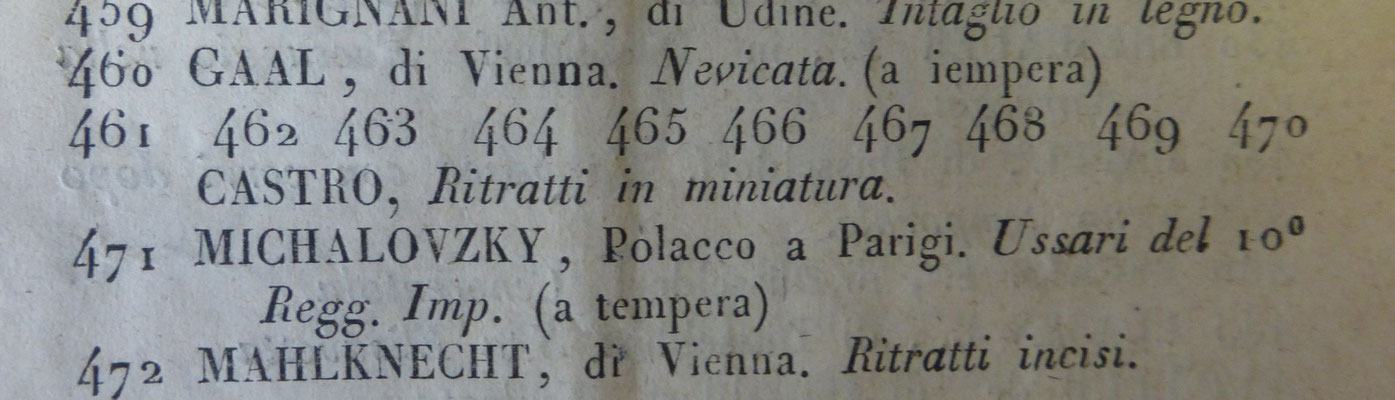

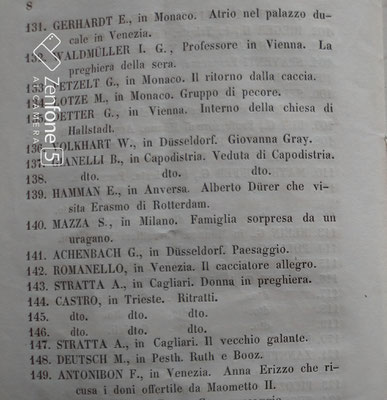

Infatti si vuole far notare come professionista nel settore particolare dei ritratti in miniatura e partecipa alle Esposizioni della Società delle Belle Arti sia nel 1840, nel 1842, 1843 e nel 1846.

Nel 1840 la sua presenza si fa notare, espone infatti ben dieci ritratti in miniatura.

Nel 1841 si sottrae alla mostra ma nel 1842 ritorna alla ribalta con quattro ritratti in miniatura non specificati, il ritratto intitolato Una sposa, un Ritratto d'uomo e un quadro con La Sacra famiglia.

Esporrà ancora nel 1843 e nel 1846.

La scelta tipografica dei curatori in questi cataloghini nell'intestazione dei nomi fa riflettere.

Gli artisti vengono presentati con il semplice cognome, da notare non tutti. Nel nostro caso si presume che l'artista miniaturista sia Andrea de Castro, senza dubbio nell'esposizione del 1843 dove è presente la A. di Andrea, ma Luigi che tanti studiosi citano attivo negli stessi anni non compare.

Nel Catalogo delle opere esposte della Società triestina di Belle Arti, anno settimo 1846 de Castro compare presente in sezione con tre ritratti (numerati 48, 49, 50), in un'altra con altri tre (numerati 144, 145, 146)

Interessante è scoprire quanto la sua opera sia stata diffusa e abbia a tutt'oggi circolazione, la ricerca sulle pagine web ne è un esempio. Altrettanto interessante è constatare che alcune opere siano conservate presso istituti importanti. La maggior parte sono firmate e datate.

Segnalo pertanto i ritratti anonimi di bambine e fanciulle appartenenti alla Collezione del chirurgo Antonio Ceci del Museo nazionale di Palazzo reale di Pisa, collezione che conserva miniature su avorio donata nel 1923. Nello specifico si tratta di Una bambina seduta con cane, Una fanciulla, Una donna con un'elaborata acconciatura e Una bambina con cane a figura intera in un'ideale giardino sui quali abbiamo dei seri dubbi di attribuzione. Sono tutti acquerelli su avorio di piccole dimensioni databili 1850 ca.

A Trieste i Civici Musei di Storia ed Arte conservano ben 11 miniature acquistate da vari collezionisti triestini, 3 disegni e un dipinto San Giusto con il modellino della città di Trieste presenti sotto la voce De Castro nel Catalogo integrato dei beni culturali del Comune di Trieste ma non documentati da fotografie, tranne 4 litografie. Il confronto con quanto si trova negli altri cataloghi e sulle pagine web risulta perciò impossibile. Inoltre si segnala che il Museo di storia patria dove le miniature sono conservate ed esposte nelle vetrine è chiuso al pubblico nè si ottiene risposta alla richiesta di una visita. Un video è visibile su You Tube ma non fa alcun cenno alla loro presenza. Anche in occasione della vantata apertura dei Musei Civici del ponte del 25 aprile 2023 il museo non verrà aperto!

A chiedere non si sbaglia. Oggi 16 maggio 2023 ho avuto il permesso di visitare il Museo di storia patria, nello specifico la sala che conserva il medagliere e l'espositore delle miniature, accompagnata dalla conservatrice dott.ssa Roberta Bassi. Ho potuto fare queste foto per solo uso personale, come mi è stato raccomandato. La domanda da porsi è chi fotografa nei musei aperti al pubblico che altro uso ne fa?

Vedere le splendide miniature di Andrea de Castro è stato emozionante.

A sinistra Ritratto di gentiluomo della famiglia Panzera, 1835.

A destra Ritratto di Maria Trevisan Florio, 1830 ca.

A sinistra, Ritratto di Vittorio Baldini con la moglie, 1840

Ritratto dell'architetto Valentino Valle, 1835.

Ritratto di Lucia, moglie dell'architetto Valentino Valle, 1835

Vederle in presenza da vicino e notare la raffinatezza delle miniature fa comprendere perché l'artista abbia preferito continuare questa sua arte, appresa da giovane, per tutta la sua carriera, dedicando alla fotografia solo una parentesi.

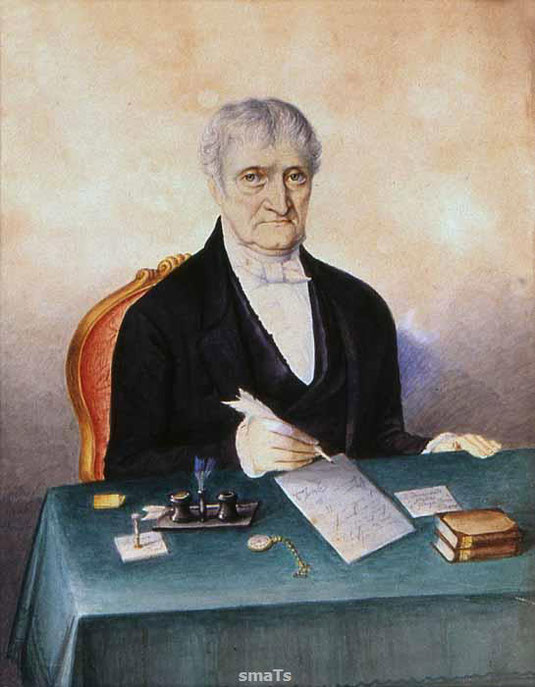

Ritratto di Giuseppe Bernardino Bison

miniatura, tempera su avorio, 1831 ca.

Pubblicato in Ritratti a Trieste con testi di Laura Ruaro Loseri. Roma : Editalia, 1993, p. 14. La studiosa segnala la miniatura presente nelle collezioni dei Civici Musei di Storia ed arte.

La datazione è deducibile dall'ultima pemanenza del pittore Bison a Trieste, l'opera è forse un omaggio al maestro dal giovane miniaturista.

Il confronto con l'autoritratto del Bison è una prova dell'abilità raggiunta dal nostro de Castro.

La sua abilità come ritrattista miniaturista è indubbia.

Si sperimenta anche con i ritratti di bambini, ne è un esempio questo acquerello di 12x9 cm. in preziosa cornice firmato e datato A. de Castro 1854.

Visibile in rete in quanto posto in vendita dalla casa Dorotheum di Graz.

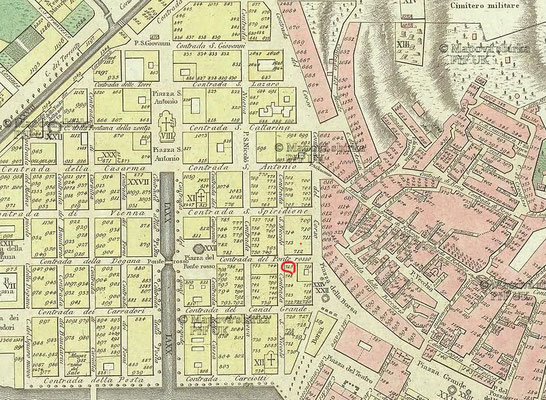

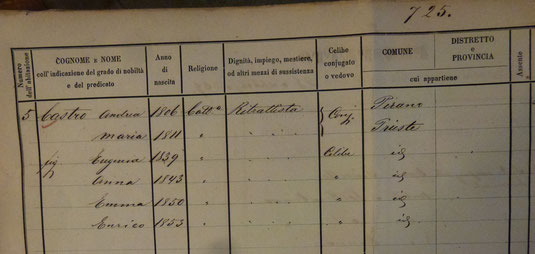

Nel censimento del 1857 o meglio nella Carta di notificazione per l'anagrafe della popolazione leggiamo la composizione della famiglia de Castro che abita in via San Nicolò n. 725 al quarto piano appartamento n. 8.

Vi sono elencati Andrea Castro, 1806, cattolico, ritrattista, ammogliato, nato a Pirano in Istria, la moglie Maria Krall triestina (1811-1887) da cui ha tre figlie Eugenia (1839.04.24) che sarà sua aiutante, Anna (1848.02.08-1910.04.16), Emma (1850.05.27-1931.01.11) e ultimo un figlio maschio Enrico (1853-).

Si ha la conferma della sua presenza lavorativa a Trieste anche per i rapporti con le varie litografie che gli commissionano i

ritratti, tra le più note quella di Carlo Kunz che diventerà il primo direttore dei Civici Musei, quella di Antonio Buttoraz e Bartolomeo Linassi.

In età più che matura accetta di collaborare al ritocco delle immagini fotografiche e della fotografia stessa nello studio di

Matteo Stipanich. Lavora con lui un intero biennio, dal 1855 al 1857, in uno dei pochi atelier segnalati in Corso. Il fotografo Stipanich vanta già nel 1852, ritratti fotografici

in miniatura, quindi l'abilità di de Castro trova la sua collocazione in questo settore, e solo più tardi si metterà in proprio alternando la sua presenza da Trieste a Udine e a Gorizia.

Verso la fine degli anni Cinquanta si

perdono le tracce della sua attività professionale a Trieste, infatti per tutto il 1858, 1859 e per 10 mesi del

1860 non troviamo alcun avviso pubblicitario di un suo studio nè il suo nome sulle Guide scematiche. Molto probabilmente continua a vivere con la famiglia nella stessa abitazione in

Casa Frizzi in Corso n. 725 e a lavorare in una stanza adibita a studio. Lo apprendiamo dal Censimento del 1859.

Nel censimento del 1859 la famiglia si presenta domiciliata nello stesso appartamento in Casa Frizzi al n. 725 del Corso.

Altra ipotesi: forse ha iniziato un'attività da pendolare a Udine e a Gorizia, pur mantenendo la famiglia a

Trieste.

Leggiamo che "aprì un atelier a Gorizia in via del Giardino, pubblicizzandolo come il Nuovo studio Fotografico del pittore A. de Castro e figlia", ma gli autori del saggio (1) non ci danno le indicazione della fonte, tesi confermata dalla scheda del fotografo sul sito dell'ERPAC. Si può ipotzzare la data di tale iniziativa è sicuramente dopo il 1863, in quanto tale via è così denominata per la presenza su un lato del giardino pubblico, che era stato inaugurato nel 1863.

Come vedremo in seguito a Gorizia in via del giardino n. 33 avrà lo studio Carlo Rieger dal 1875 al 1879 e al n. 77 dal 1879 al 1881 Gian Battista Rottmayer, 20 anni più tardi. Una pura coincidenza o il luogo si prestava al passeggio e quindi ad una visibilità per gli artisti?

1. Giancarlo Brambilla e Gianfranco Tedeschi, La fotografia professionale a Gorizia dal 1860 al 1918, in "Il territorio", a. 12 n.s., n. 11-12 (giugno-dicembre 1999), p. 10. Se diamo fede a queste date la figlia che lavora con il pittore è Eugenia nata nel 1839 non Anna come nei saggi talvolta vien indicata.

Le fonti bibliografiche sono poche e carenti di informazioni.

Un esempio bibliografico edito nel 1884, - anno della scomparsa di de Castro - in Pietro Stancovich, Notize degli istriani viventi nel 1829 distinti per lettere arti e impieghi del canonico Pietro Stancovich di Barbana. (Parenzo : Gaetano Coana, 1884, p. 21) ci conferma la sua attività di ritrattista miniatore.

A indurre ulteriori interrogativi è la biografia di de Castro pubblicata nel Catalogo della Mostra tenuta a Gorizia nel 2014-2015, Oltre lo sguardo. Fotografi a Gorizia prima della grande guerra (Ronchi dei Legionari : Edizioni del Consorzio culturale del Monfalconese, 2014, p. 28). Lo citiamo letteralmente.

Augusto Tominz e Andrea de Castro vengono citati come pittori che intraprendono l'avventura della nuova arte fotografica.

Ma per quanto riguarda il nostro miniaturista i dati che non corrispondono sono diversi e importanti.

La datazione di una presenza dello studio a Gorizia va posticipato alla metà degli anni Sessanta dell'Ottocento.

La figlia collaboratrice è Eugenia, non Anna. A conferma di quanto affermo sono le date di nascita rispettivamente 1839 Eugenia e 1848 Anna da comparare al logo pubblicato sui cartoncini quando il fotografio vanta la presenza della figlia nello studio dall'anno 1858. Non sembra possibile che la figlia Anna a 10 sia impiegata nello studio, è Eugenia 19enne che inizia la sua attività con il padre.

Il padre di Andrea non risulta sia Tommaso, bensì Vincenzo, nè abbia svolto l'attività di pittore miniaturista.

Non compaiono i dati di battesimo nè quelli anagrafici dei fratelli Luigi e Francesco figli di Vincenzo de Castro e Annetta sui Registri di battesimo dal 1795 al 1822 (1).

Luigi De Castro (Trieste o Pirano, 1803-post 1837, ma anche 1823-1881) e Tommaso De Castro (Pirano 1788 -Trieste 1854) il fratello Francesco, se sono esistiti, ma non hanno alcuna relazione di parentela con il nostro.

Da notare che l'autore Giancarlo Brambilla non cita le sue fonti in alcuna nota.

L'archivista Luka Tul del Skofijski Arhiv Koper mi conferma che non risulta nei Registri dei battesimi un Tommaso De Castro nato a Pirano nel 1788.

1. Dati forniti da Luka Tul del 2023.03.06 su mia richiesta.

È doveroso a questo punto far notare che il nome di Luigi de Castro ha una lunga tradizione di citazioni a volte molto contradditorie.

Si apre un vero e proprio caso da sottoporre agli storici dell'arte.

Giuseppe Caprin nella monografia I nostri nonni edita nel 1888 (p. 219) elogia la Società di Minerva e ne elenca le attività.

Nelle due Esposizioni di belle arti promosse dalla Minerva nomina Castro Luigi e Tomaso.

Il de che solitamente precede il cognome Castro non compare, mentre appare per la prima volta il nome di Tomaso, non si sa in che relazione di parentela con Luigi o Andrea.

Caprin nella sua monografia Tempi andati (1) ricordando la grande Esposizione Triestina di Belle Arti, tenutasi presso le Sale della Borsa nel 1840,

cita tra i partecipanti espositori Luigi de Castro, miniaturista. Lo studioso non dimentica di elogiarlo per gli avori con i ritratti delle belle signore triestine ma dà solo

un'indicazione approssimativa della data di morte dell'artista citandolo sulle pagine dei Nostri nonni del 1888.

Sorge il dubbio se sia confuso con Andrea de Castro morto nel 1884, comunque la presunta data di morte di tale Luigi è il 1881.

1. G. Caprin, Tempi andati. Trieste : Edizioni Italo Svevo, 1973, p. 126-127. Prima edizione 1891.

Nel suo saggio La mostra d'arte dell'Ottocento triestino (1) che illustra l'esposizione in corso al castello di San Giusto, Giulio Cesari, ripercorre la storia delle Esposizioni d'arte tenutesi a Trieste, iniziando dalla prima del 1829 promossa dalla Minerva.

Nel 1840 la Società filotecnica (2), fondata nello stesso anno da Domenico Rossetti riprende tale iniziativa.

Cesari nomina Luigi de Castro tra i pittori triestini nel 1829, mentre il nome di Andrea de Castro compare nella mostra del 1840 e negli anni successivi.

Nell'elenco degli artisti del 1937 scopriamo Luigi de Castro nella quarta sala tra "gli ottocentisti della metà del secolo", mentre Andrea de Castro espone nella terza sala dei "triestini e forestieri"(3). L'autore non li mette in relazione di parentela, quindi non ne conosce la storia familiare nè è in grado di ricostruirla.

1. La mostra d'arte dell'Ottocento triestino in: "Rivista mensile della città di Trieste", a. 10, n. 6 (giugno 1937), p. 81-90.

2. La Società filotecnica muterà il nome in Società Triestina di Belle Arti. Un'interessante descrizione della Società nata nel 1840 in

Donata Levi, Tra vocazione educativa e intenti commerciali: le prime esposizioni triestine nell'Ottocento in “Rivelazioni. Quattro secoli di capolavori”. Mariano del Friuli : Edizioni della laguna, 2011, p. 12-18.

3. In "Rivista mensile della città di Trieste", a. 10, n. 6 (giugno 1937), p. 89.

Claudio Martelli cita a sua volta i de Castro.

Le sintetiche biografie compaiono nel volume di Claudio H. Martelli, Gli artisti di Trieste, dell'Isontino, dell'Istria e della Dalmazia. Trieste : APC, 1985 e nel Dizionario degli artisti di Trieste, dell'isontino, di Gorizia e della Dalmazia. Trieste : Hammerle editore, 2001. 3. ed.

A distanza di sei anni dalla prima edizione Martelli non aggiunge nè cambia alcun dato nelle biografie. Anche Martelli pone una relazione di parentela tra i tre, supposta ma non certificata da fonti primarie. Pubblica inoltre la data di nascita 1803 rispetto al 1823 per il supposto fratello Luigi. È da sottolineare il fatto che di questo artista non si conosca alcuna opera visibile in rete, nè delle raccolte pubbliche nè in quelle private.

A confondere le idee ecco un altro esempio.

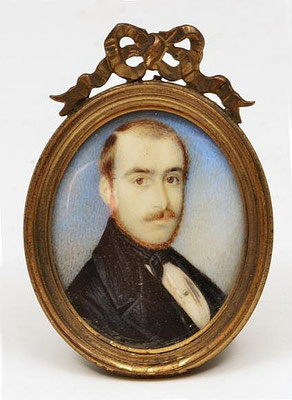

Molto interessante è questo ritratto in miniatura pubblicato in Ritratti a Trieste con testi di Laura Ruaro Loseri (Roma : Editalia, 1993, p. 29) appartenente ad una collezione privata. La curatrice, che è stata direttrice dei Civici Musei di Trieste, lo attribuisce a Luigi de Castro.

Si tratta di Eugenio Carlo Conighi, uno dei primi assicuratori marittimi di Trieste, attivo sin dopo il 1850, quindi databile in quella data.

La studiosa spiega che a Trieste lavorano

alle miniature sia Natale Schiavoni, giunto ventenne da Chioggia e Giovanni Pessi che si

era formato a Vienna e a Napoli e aveva studiato presso Karl Bodmer l'arte dello smalto e della miniatura su avorio e pergamena; ma sono "i de Castro a riempire dei loro minuti e preziosi ritratti le case triestine che già ne avevano in qualche angolo" (p. 27). Il nome di Luigi compare nella didascalia che affianca il ritratto, si presume che i dati riferiti siano desumibili dall'opera sia per la firma sia per il nome dell'effigiato.

Analisi di alcune opere di Andrea de Castro

Fanciullo che strozza l'oca, Pirano 1826

disegno a matita su carta ; 418x340 mm.

Il disegno propone la copia romana del Fanciullo che strozza l'oca, Louvre, Parigi

Sul recto a sinistra manoscritto a matita "Castro Andrea disegnò" e a destra "l'anno 1826 a Pirano". Abbiamo quindi una data certa della sua presenza nella città natale.

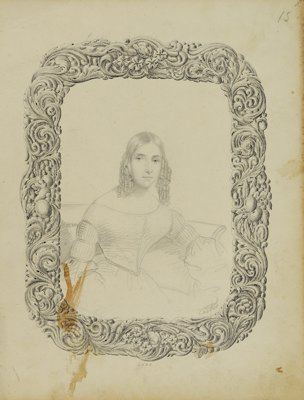

Ritratto di donna, Capodistria 6 aprile 1840

disegno a matita e penna su carta ; 235x177 mm.

In basso a sinistra a matita sopra la cornice delineata a penna manoscritto: "Capodistria 6. 4 .1840"; in basso a destra entro la cornice a matita la firma "Castro"; in basso al centro sotto la cornice l'acronimo "C H B H".

In questo caso ci colpisce la raffinata riproduzione della cornice rispetto al ritratto e la segnalazione del luogo,

la cittadina istriana di Capodistria dove de Castro può aver copiato questa probabile miniatura. La data 1840 ci rivela che tiene ancora dei contatti in Istria e che opera anche

a Capodistria non lontana dalla città natale

Pirano.

La sua attività di pittore è intensa, lo testimoniano vari ritratti che vengono litografati.

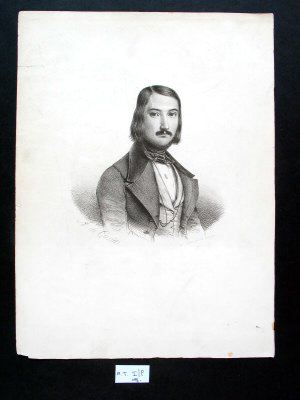

Nell'ordine da sinistra: Francesco Hermet, Litografia Buttoraz in Trieste, 1833 ca.

Eugenio Music, Litografia C. Kunz, Trieste 1842

Sofia Cruvelli nell'opera i Due Foscari, Udine agosto 1847

Luigi Ricci, Litografia Stranschi, Trieste 1860. Copia di una litografia di Adolf Dauthage del 1858 stampata a Trieste dalla Litografia Linassi.

Questa produzione di litografie è la prova della variegata attività artistica che contraddistingue Andrea de Castro, con dei contatti anche a Udine nel 1847.

Ritratto di Giorgio Fonda medico, Trieste 1846

acquerello su carta

In basso a sinistra: De Castro 1846 Trieste

Università degli studi di Trieste vedi scheda

Vi proponiamo altri ritratti attribuiti al pittore visibili in rete nei siti di vendita. Si tratta di miniature di un certo pregio.

L'ultimo ritratto di donna è descritto con cura, si tratta di un acquerello misto a gouache e matita su avorio, datato 1830. Quello che ci stupisce è la nota che attribuisce un soggiorno in Russia al nostro pittore [da verificare], è firmato nell'angolo a sinistra "A. de Castro" e sul verso scritto a matita "Werbitzky", forse il cognome dell'effigiata o la probabile collezione di appartenza.

Andrea de Castro,

Ritratto di Giuseppe Verdi, 1843,

tempera su cartoncino, 8x6,7 cm.

Firmato e datato lungo il lato sinistro: "A. de Castro f. 1843".

In cornice in legno nero laccato con

filamenti dorati.

Dono di Emma de Castro, figlia del pittore, 1904, inv. 794.

La miniatura appartiene al Museo Revoltella.

Grazie alla segnalazione e alla fotografia personale dell'esperta Susanna Gregorat.

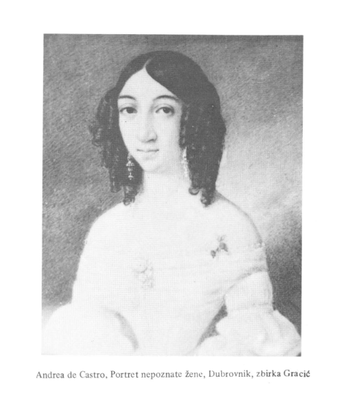

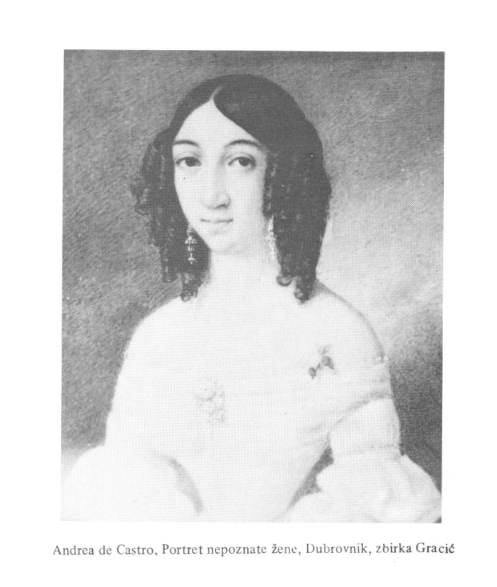

Conferma la fama raggiunta dall'artista lo studio di quasi 50 anni fa sulle miniature conservate a Ragusa [Dubrovnik], firmato da Cvito Fisković, Dvije De Castrove minijature u Dubrovniku in Peristil : Scholarly Journal of Art History, v. 25, n. 1 (1982) che presenta due miniature.

Altre quattro miniature conservate a Ragusa sono descritte nel saggio di Vedrana Đukić-Bender, Contributi dell'opera di Andrea de Castro in "History of Art in Dalmatia", v. 27, n. 1 (1988), p. 317-323.

L'abstract riassume "L’opera del pittore di ritratti in miniatura, Andrea de Castro da Pirano, non è ancora stata completamente studiata. Finora più autori hanno scritto riguardo a suoi singoli

lavori, mentre sono molto scarsi i dati biografici. Per questo motivo ogni scoperta di nuovi ritratti, firmati dal de Castro, è un importante contributo. Il maggior numero dei ritratti finora

ritrovati furono eseguiti dall’artista per Ragusei residenti a Trieste nella prima metà del XIX secolo. Le sue miniature sono di alta qualità con una singolare sensibilità per i

dettagli e per la resa precisa del carattere della persona ritratta. In questo articolo si pubblicano quattro miniature finora sconosciute di questo artista istriano, ritrovate a Ragusa

(Dubrovnik). Tre sono proprietà di Milica Gracić e non si possiedono dati sulle persone rappresentate. Verosimilmente giunsero alla famiglia Gracić tramite acquisto ed è perciò difficile

stabilirne la provenienza. Tutte tre sono firmate con il nome completo dell’autore, dipinte ad acquarello su avorio, sono in buono stato di conservazione e i colori ne accentuono l’espressività.

Due rappresentano figure femminili, la terza un uomo in età matura. Risalgono probabilmente al terzo e al quarto decennio del XIX secolo.

La quarta miniatura pubblicata rappresenta un membro della famiglia Sorkočević, fu dipinta nel 1833 sempre ad acquarello su avorio. Questo lavoro è firmato solo con il cognome del pittore, ma

possiamo supporre (analizzando il modo di dipingere e la somiglianza della mano) che si tratti di Andrea. È proprietà del Museo di Dubrovnik che lo ricevette in dono dal dott. P. Selem di

Šipan.

Queste opere per qualità non sono inferiori ai ritratti di famosi miniatori del XIX secolo, provano inoltre la ricchezza dell’opera di questo miniaturista fino a poco tempo fa poco conosciuto."

Ritratto di giovane ragazza, 1830 ca.

miniatura dipinta su avorio attribuita a Andrea de Castro.

L'attribuzione è della Casa d'aste nessun altro elemento la conferma se non la comparazione che, riteniamo, è molto plausibile.

Aggiungo una personale osservazione.

La prima miniatura databile 1830 pubblicata nel saggio di Vedrana Đukić-Bender dimostra come lo stile di de Castro è facilmente riconoscibile. Addirittura si potrebbe parlare di rassomiglianza con altri ritratti femminili, non emergendo alcun elemento distintivo.

Il ritrattista si affida alla sua notevole abilità: le pose, gli occhi che guardano di lato e che ricordano l'imbarazzo di chi si fa fotografare per la prima volta, le pettinature si ripetono per cui il richiamo a una bellezza stereotipata si basa su questi elementi.

Mandriana dei dintorni di Trieste, 1852

acquerello su carta, 270x205 mm.

Firmato e datato in basso a sinistra "A. de Castro 1852 maggio dal vero"; in basso a destra "Maria de Leitenburg".

Si deduce che de Castro si sia dedicato anche alla documentazione dei costumi che attiravano l'attenzione del pubblico ed erano molto richiesti.

Per completare la rassegna dei suoi dipinti interessante è l'elenco che si ricava dall'interrogazione del Catalogo integrato dei Civici Musei di Storia ed Arte.

La verifica ci porta a questi dati:

1832-1835: de Castro firma dei ritratti di uomini e donne, acquerelli su avorio o tempera su avorio, tra questi il ritratto della moglie datato 1834 [tot. 6]

1840-1849: firma ritratti, acquerelli su avorio, tempera su cartoncino e un disegno [tot. 4]

1850-1853: firma ritratti, acquerelli su avorio [tot. 3], acquerello su carta [1]

1865: firma con il logo 5 ritratti su carte de visite e un acquerello su avorio

1870-1878: firma un solo fotogramma di sue miniature, un disegno su carta e un dipinto San Giusto con il modellino della città di Trieste 1878

È solo la punta dell'iceberg della sua attività che si alterna tra pittura e fotografia nel corso degli anni.

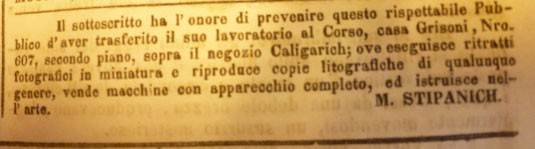

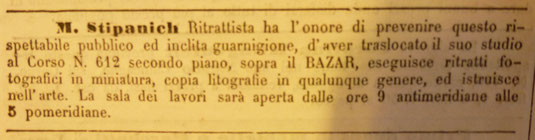

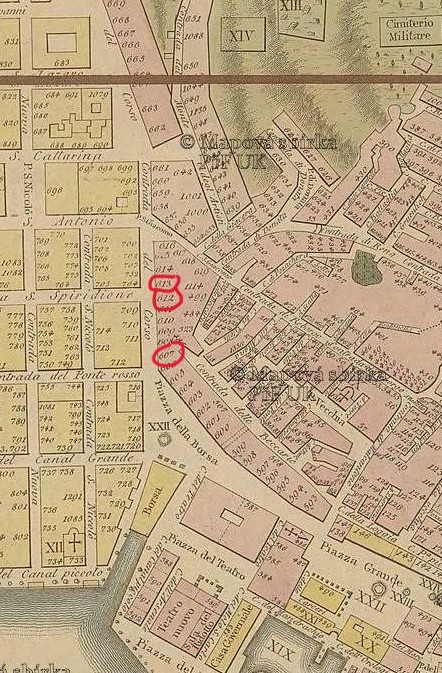

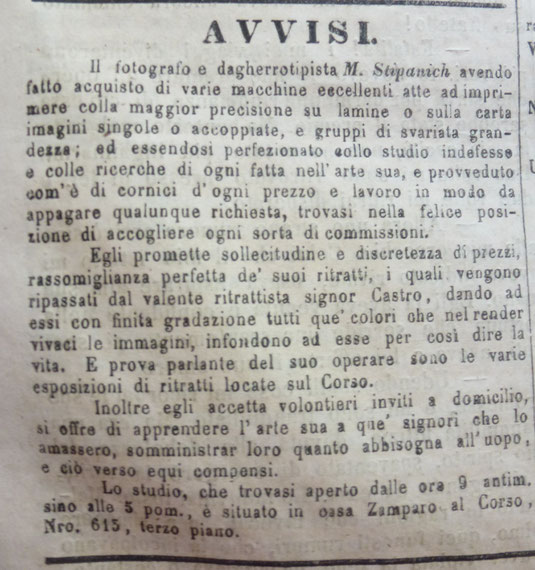

Matteo Stipanich e Andrea de Castro fotografi

L'avviso compare su Il diavoletto, n. 251 (11 settembre 1852). Il fotografo Stipanich segnala di aver traslocato il proprio studio più al centro in casa Botta n. 817 vicino alla chiesa di Sant'Antonio nuovo. Ciò fa presupporre che ne avesse già uno in città.

Ma l'anno 1853 sarà per lui un anno di continui traslochi come leggiamo dagli avvisi che lo attestano.

Avviso su Il diavoletto n. 175 (28 giugno 1853)

Avviso su Il diavoletto n. 243 (4 settembre 1853)

Avviso su Il diavoletto n. 313 (15 novembre 1853)

Come si legge negli avvisi su Il Diavoletto del 1853 è un anno molto tormentato per il nostro professionista che si è trasferito in Corso, quindi in una posizione molto favorevole per la visibilità dello studio, ma con alterna fortuna. Infatti nel mese di giugno è in Casa Grisoni n. 607, ma a settembre si è già spostato al Corso n. 612, per ritornare a novembre in Casa Grisoni.

Curioso è quest'ultimo avviso in cui si propone come insegnante dell'arte fotografica in otto lezioni sia a fini professionali sia per puro divertimento. Vende inoltre apparecchiature della prestigiosa Ditta Voigiländer di Vienna e si firma M. Stippanitsch [molto probabilmente la corretta grafia del proprio cognome].

Dal 1855 lo studio è segnalato sulla Guida scematica al n. 613 in casa Zamparo.

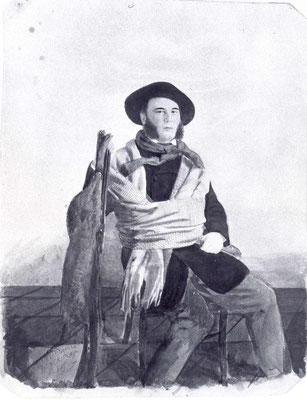

Due acquerelli attribuiti a Andrea de Castro che ritraggono Matteo Stipanich nelle vesti di cacciatore datati 1855. Il primo riporta in calce manoscritto in corsivo "Exposition de Paris 1855". Sul secondo ritratto compare manoscritto in corsivo a pennello "Ein adler Jager trifft nur edles Wild 1855" [Un cacciatore di aquile colpisce solo selvaggina nobile 1855].

La loro data ci induce a ritenere queste operette un gentile omaggio da arte di Andrea al collega grazie al quale apprende la tecnica fotografica prestando anche la propria abilità di pittore miniaturista.

Il primo acquerello ci presenta l'artista in uno studio caratterizzato dallo sfondo neutro e dalla nuda pavimentazione, seduto scomodamente con i piedi fuori inquadratura, ripreso appunto con la fissità dello sguardo tipico di chi posa in attesa dello scatto. Forse è la copia di un vero e proprio ritratto fotografico. Ad un'attenta osservazione anche il secondo acquerello ha le stesse caratteristiche con la variante che presenta Stipanich in piedi intento a pulire la canna del suo fucile, sguardo parimenti fisso verso chi lo inquadra e sullo sfondo un paesaggio non riconoscibile, molto probabile un fondale.

La conferma di quanto affermato, la stretta collaborazione tra i due, Matteo Stipanich e Andrea de Castro, si ricava dall'avviso apparso su Il Diavoletto n. 268 del 30 settembre 1855.

Un prova della consolidata fama del nostro è data dalla pubblicità dello studio in Corso al n. 615 che vanta la collaborazione del "valente ritrattista signor Castro".

Il fotografo Stipanich nel citare il pittore spiega "dando ad essi [ritratti] con finita gradazione tutti que' colori che nel render vivaci le immagini, infondono ad esse per così dire la vita." Non solo si propone di attirare l'attenzione anche della clientela che aspirava ai ritratti in miniatura ad un prezzo accettabile.

Ritornano alla ribalta due anni più tardi.

Un non ben identificato giornalista A. D. Casapi firma su Il Diavoletto n. 238 del 30 agosto 1857 il breve articolo intitolato Fotografia.

Lo scopo è ricordare la professionalità del fotografo Matteo Stipanich che produce ritratti di notevole grandezza, unita all'abilità di Andrea de Castro "il quale sa così bellamente e con tanta naturalezza di tinte dar vita alle prove consolidate".

Da una parte si lodano le apparecchiature del fotografo che permettono tali lavori, dall'altra si elogia "la naturale fissazione dei colori il cui processo" è affidato "al nostro bravo sig. Andrea Decastro".

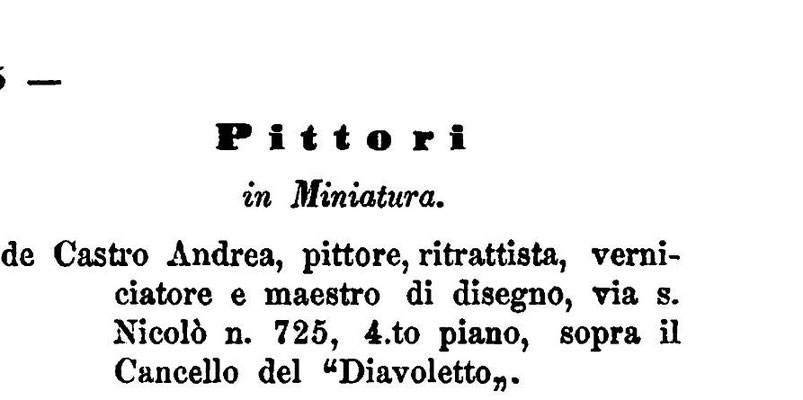

Andrea de Castro è stabile a Trieste e lo segnala. Nella "Guida scematica" del 1857 alla voce Pittori in Miniatura Andrea de Castro è l'unico nome che compare. Ha lo studio in via San Nicolò n. 725 al quarto piano.

Avviso pubblicato da Matteo Stipanich su Il Diavoletto n. 138 e 140 (22 e 24 maggio 1857).

Si tratta di un chiarimento per "frenare le infondate dicerie" sul permesso da lui avuto ad esporre un grande ritratto fotografico di un signore, essendo stato sollevato il problema se lo stesso ne fosse a conoscenza.

Una questione di privacy... ante litteram.

Non sempre le iniziative pubblicitarie vengono comprese.

Andrea de Castro , [1858-1859]

positivo : albumina ; carte de visite

Sul verso del supporto secondario: Nuovo studio fotografico del pittore A. de Castro e figlia. Via del giardino Gorizia.

Si tratta di un autoritratto o di un ritratto a mezzo busto eseguito dalla figlia Eugenia. La datazione è del tutto arbitraria. Negli anni 1858, 1859 e i primi dieci mesi del 1860 e per tutto il 1861 non si hanno notizie della presenza da un punto di vista professionale del fotografo a Trieste. Forse è a Gorizia come abbiamo già ipotizzato.

De Castro con cappello e cappotto abbottonato, una mano infilata a cercare qualcosa nella tasca interna, nella mano sinistra la pipa o un bocchino, guarda di lato pronto ad alzarsi, in una posa spontanea.

La carte de visite è anche un esempio di come non andrebbero mai trattati i documenti fotografici nè negli archivi pubblici nè in quelli privati, intendendo che l'identificazione dell'autore non è da segnalare in modo così evidente! Ma si tratta di un'operazione avvenuta tempo addietro quando la fotografia era considerata un elemento aggiuntivo rispetto al testo scritto. Questa copia conservata presso la Fototeca dei Civici Musei di Trieste presenta sul recto ben visibile un nastro adesivo con impresso il nome del fotografo ritratto, in basso manoscritto a matita nome e numero di inventario, molto probabilmente era esposta in una vetrina. Operazione ascrivibile agli anni Cinquanta del Novecento quando i documenti fotografici avevano una funzione di puro corredo illustrativo quindi non venivano nè conservati nè trattati in modo adeguato.

Il logo che il fotografo appone alle fotografie dello studio di Gorizia.

Ritratto di donna in piedi, 1858 ca.

carte de visite

Sul verso del positivo si legge a stento Castro e figlia [via del Giardino] Gorizia

Interessante l'operazione eseguita dal fotografo: de Castro in questo modo fornisce al cliente nel formato carte de visite un ritratto che allude alla ripresa fotografica per ambientazione e arredo, grazie alla sua abilità di disegnatore miniaturista. In questo caso c'è un'inversione di ruolo: ha fotografato un vero e proprio disegno ! si presume essendo andata perduta la lastra originale.

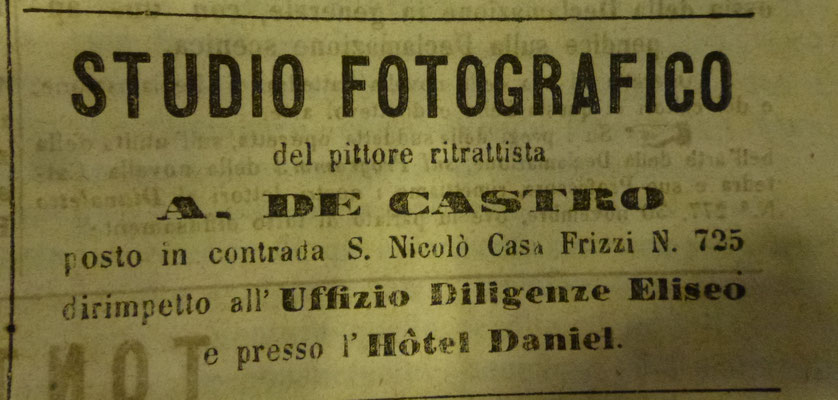

Su "Il diavoletto" n. 249 del 25 ottobre 1860 compare l'avviso su Un nuovo Studio di Fotografia del pittore ritrattista in contrada San Nicolò, casa Frizzi, n. 725. Il nuovo studio subentra a quello del pittore del 1855, allo stesso indirizzo.

Da tre anni non si avevano più notizie dell'artista, quindi la ripresentazione pubblica era d'obbligo.

Nell'articolo si parla anche della figlia Eugenia, "maestra nel disegno ed esercitata egregiamene nel trattare il pennello" anch'essa "ben iniziata nell'arte della fotografia".

È una vera e propria dichiarazione di collaborazione, la figlia primogenita Eugenia (1839.04.24-) ha 21 anni e lavora già con il padre divenendo negli anni successivi, come riscontriamo dai logo, una valente fotografa.

L'Avviso su Il diavoletto n. 280 del 4 dicembre 1860 indica l'indirizzo dello studio quello abituale presso l'Hotel Daniel dirimpetto all'Uffizio diligenze Eliseo. Lo stesso avviso viene ripetuto il 18 dicembre 1860.

Attilio Hortis bambino, [1855-1856 sed 1860]

Sul verso del positivo il logo: Fotografia del pittore A. De Castro e figlia acc.to al Hotel Daniel [via San Nicolò] n. 725 Trieste.

Il documento fotografico si presta ad un'analisi problematica riguardante la datazione. Se ci si basa sull'età dell'effigiato, Attilio Hortis (1850-1926), potremmo ipotizzare l'anno 1855, in quanto il bambino dimostra 5 o 6 anni. Ne consegue che si anticiperebbe l'attività dello studio fotografico di de Castro e figlia al 1855 dovuta alla trasformazione dello studio di pittore.

La figlia collaboratrice è la primogenita Eugenia nata a Trieste il 24 aprile 1839. La domanda da porsi è: la giovinetta di 16 anni già lavorava nello studio del padre? Inoltre solo dal 1855 de Castro dipinge i ritratti del fotografo Matteo Stipanich e, si presume, abbia visto, come è organizzato uno studio fotografico. Ha forse firmato questo ritratto eseguito come esperimento nel proprio studio di pittore? o in quello di Stipanich visto il tipico arredamento da studio con tavolinetto, balaustra, fondale panoramico, tappeto.

Nel caso contario, non attribuendogli prime sperimentazioni, formuliamo un'altra ipotesi rispetto alla vecchia scheda di catalogo che identificava il bambino con Attilio Hortis.

Il bambino non è Attilio Hortis!

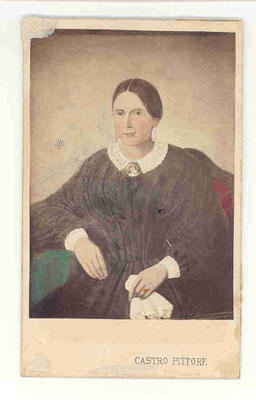

Da sinistra: Sarah Procter, 1860

Carte de visite. Sul verso logo: Fotografia del pittore A. de Castro e figlia acc.to al Hotel Daniel n. 725 Trieste.

Il ritratto a cammeo, racchiuso cioè in uno spazio ovale, lo sfondo neutro ci inducono a vederlo come un prezioso medaglione che contiene una pseudominiatura.

Ritratto di donna, 1860.

Carte de visite. Sul verso logo: Fotografia del pittore A. de Castro e figlia via san Nicolò n. 725 11 Trieste.

Il ritratto ovale della giovane donna sfuma anzi sembra dissolversi in un indefinito altrove.

Entrambi i ritratti appartengono alla collezione Alice Luzzatto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

Donna seduta, 1860 ca.

Carte de visite. Sul verso il logo Fotografia del pittore A. De Castro e figlia via San Nicolò n. 725 Trieste.

Lo studio all'indirizzo di via San Nicolò a Trieste è ormai stabile quando il fotografo vi ritorna.

Una nota su questa presentazione. La seconda copia del ritratto ci è stata gentilmente concessa da Antonella Gallarotti, bibliotecaria presso la Biblioteca statale

isontina, che ha acquistato la carte de visite a Trieste in un negozio di libri usati nel 2013-2014, cercando fotografie degli atelier goriziani in vista della mostra che la Fondazione CaRiGo stava organizzando. La

differenza tra le copie sta proprio nella colorazione più tenue nel primo ritratto rispetto al secondo in cui la tendenza al rosa prevale. Sull'abito severo ornato solo dai merletti del colletto

e dai polsini bianchi spicca il fazzoletto tenuto in mano dalla donna in un equilibrio coloristico perfetto. L'applicazione del colore che avviene per ogni singolo fotogramma lo rende un

unicum.

Ritratto d'uomo in piedi, 1860 ca.

Carte de visite.

Collocazione: Milano (MI), Raccolte Grafiche e Fotografiche del Castello Sforzesco. Civico Archivio Fotografico, fondo Lamberto Vitali, LV 508

Per tutto il 1861 non si sa dove si sia spostato il nostro itinerante, il suo nome non compare pubblicato sulla Guida scematica dell'anno nè sui periodici. Molto probabilmente è a Gorizia, nè sappiamo a chi abbia affidato il suo studio e l'abitazione. Forse Eugenia è rimasta a Trieste a conservare per lo meno l'archivio dei negativi?

Ma alla fine del 1862 eccolo che riapre lo stesso studio di via San Nicolò come si legge

nell'avviso che pubblica su Il diavoletto del 30 novembre 1862.

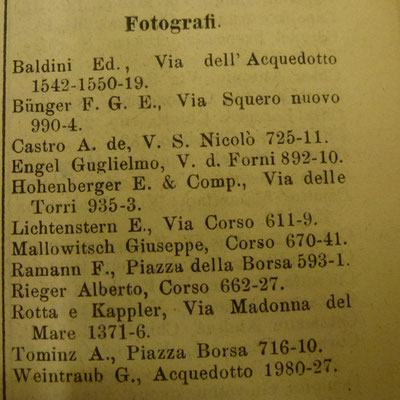

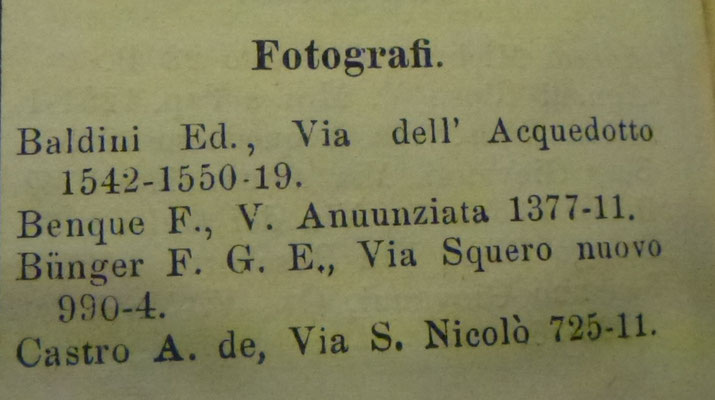

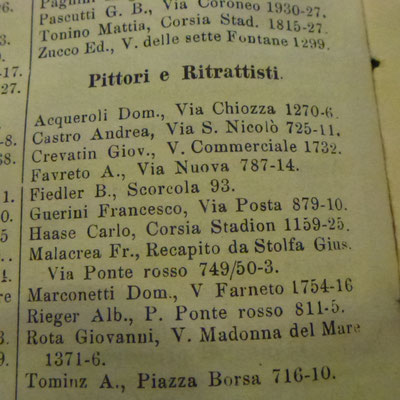

Troveremo il suo nome pubblicato sulle Guide scematiche nell'elenco dei fotografi attivi a Trieste negli anni 1863, 1864, 1865 ma in quest'ultimo anno il suo nome si ritrova anche alla voce Pittori e Ritrattisti.

Forse vuole ritornare alla sua prima formazione artistica, richiamando l'attenzione alla sua abilità di ritrattista miniaturista o incrementare il numero dei clienti lavorando sui due fronti.

Non vuole far dimenticare la sua prima formazione artistica e non essere annoverato tra "i pittori mancati" come Charles Baudelaire definiva questi nuovi professionisti.

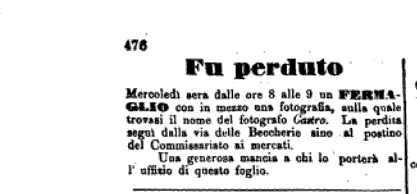

Nel 1865 su Il diavoletto n. 115 del 19 maggio viene pubblicato un avviso che offre una generosa mancia a chi avesse trovato un fermaglio con una fotografia firmata dal nostro.

La citazione è tratta da Giancarlo Brambilla, Censimento degli studi fotografici attivi dal 1860 a Gorizia e in provincia in "Il territorio : studi e note di intervento culturale dalla Bisiacaria alla Mitteleuropa" , A. 12, n.s. n. 11/12 (giugno-dicembre 1999), p. 78

Dal 1866 non avremo più notizie pubbliche sulla sua attività a Trieste, infatti dal 15 giugno del 1865 apre uno studio a Udine in via dei Gorghi 2042, presso la Birreria, nel 1866 è presente in borgo San Cristoforo 888 (1). Sulla sua fortuna a Udine non abbiamo notizia e in un certo senso perdiamo le sue tracce... tranne che per un ritratto su carte de visite scattato in studio a Gorizia dopo il 1868. La sua pendolarità inquieta ci colpisce.

1. Archivio Comunale di Udine, Anagrafe n. 504

A. de Castro e figlia, [Gorizia post 1868]

Ritratto di Angelo Marzini in divisa dell'Unione ginnastica goriziana.

La carte de visite è visibilmete colorata a mano, in modo alquanto imperfetto.

La fotografia è pubblicata nel saggio di Giancarlo Brambilla e Gianfranco Tedeschi, La fotografia professionale a Gorizia dal 1860 al 1918, in "Il Terrirorio" , n. 11-12 (novembre -dicembre 1999), p. 12

L'attribuzione della divisa è opera degli autori. La datazione è condizionata dall'anno di fondazione dell'Unione ginnastica goriziana.

La sua attività passerà nelle mani della figlia Eugenia, prima donna fotografa a Trieste, che è probabile abbia continuato a lavorare presso un altro studio dopo la chiusura di quello del padre, possedendo un'esperienza e un'abilità riconosciuta.

Per dieci anni 1868-1878 non abbiamo notizie del padre nè di lei a Trieste.

Segnaliamo un analogo silenzio sulla presenza di un fotografo la cui attività ci ha già coinvolto, Ferdinando Ramann.

Ebbene il 22 giugno del 1878 entrambi Eugenia e Ferdinando ricompaiono alla ribalta. Si uniscono in matrimonio, Ferdinando ormai è vedovo, Eugenia non si è mai sposata. Si tratta del matrimonio di una coppia matura (tra un cinquantatrenne e una trentanovenne), un patto d'affari, tra due professionisti.

Se collaborano è per sopravvivere, ma in un modo nascosto, in sordina.

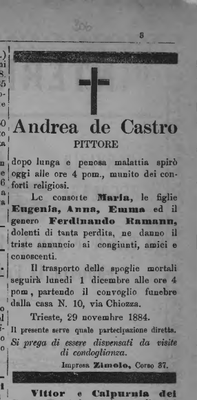

Il 30 novembre del 1884 su L'Indipendente si pubblica la notizia della morte di de Castro con ispirate parole che riconoscono la sua alta professionalità di pittore "uno dei più

vecchi artisti della nostra città, l'unico forse che coltivava con passione la miniatura". Ci colpisce che nell'avviso del decesso viene nominano solo come miniaturista e nel necrologio

come pittore, sottintendendo che la professione esercitata di fotografo fosse del tutto secondaria e dettata da necessità economiche non da vera passione.

La moglie Maria Krall (1811-1887) con le figlie la primogenita Eugenia (1839- 1917) con il marito Ferdinando Ramann, Emma (1848-1910) ed Anna (1850-1931), compaiono sul necrologio annunciando il funerale il primo dicembre dall'abitazione di via Chiozza n. 10.

Si spegne quindi a Trieste dove ha trascorso gli ultimi anni di vita.