- HOME

- MOSTRA LAGRANDETRIESTE

- STORIA DELLA FOTOGRAFIA

- TRIESTE E LA FOTOGRAFIA

- FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA

- FOTOGRAFIA E STORIA

- RITRATTI E STORIE

- VEDUTE DELLA CITTA'

- OTTOCENTO A TRIESTE

- ARCHIVI, NEWS E OPINIONI

- CHI SIAMO

- CONTATTI

Foto di famiglia

Ritratti e storie

a cura di Claudia Morgan

Solo dopo aver iniziato a scrivere il testo, ho scoperto che il titolo scelto Foto di famiglia era già stato posto ad un film del 2020 di Ryôta Nakano uscito nell'ottobre 2023. Film che mi ha indotto a interrogarmi sull'archivio fotografico a me affidato.

Le foto di famiglia sono essenziali per un recupero della memoria, testimoniano il passato recente senza deformazioni, si ritengono oggettive. "Io ricordo bene che cosa è accaduto" è la frase che si oppone a chi evidenzia particolari che non appartengono a tutti i testimoni nel pronunciare la propria memoria orale.

La questione diventa filosofica e di incerta o meglio difficile soluzione se non vogliamo addentrarci alle molteplici risposte che affrontano la domanda "dove sta la verità?" E in questi casi è necessaria? O si ricorda quello che siamo certi di aver vissuto e che di fatto non sempre corrisponde all'esperienza degli altri...

Ecco pertanto le mie confessioni.

Mi piace talvolta navigare nei ricordi che credo siano sempre veritieri finché qualche familiare che ha partecipato agli stessi avvenimenti non mi smentisce e rettifica la mia versione di quanto affiora dal passato.

L'impatto è duro, mi mette alla prova e mi pone inquietanti interrogativi sulla distorsione delle verità che opero inconsciamente. Che cosa voglio veramente ricordare o meglio che versione custodisco gelosamente dei fatti a cui ho partecipato? A questo punto entrano in ballo la testimonianza delle fotografie.

Inizio con una distinzione.

Esistono due tipologie di foto: quelle scattatate in uno studio opera di un fotografo professionista e le altre libere, spontanee, occasionali eseguite da un familiare dilettante o da un conoscente possessore di una macchina fotografica appassionato sperimentatore o talvolta da un fotografo di strada.

Al mio tesoretto fotografico mancano per la maggior parte i dati cronologici manoscritti da una mano consapevole fondamentali per inquadrare quanto sto narrando, ma il periodo storico è evidente: siamo nella seconda metà degli anni Cinquanta del Novecento e sicuramente dopo la mia nascita.

Le tradizioni della famiglia materna includevano tra le varie opzioni i ritratti fotografici eseguiti in occasione di avvenimenti importanti: cerimonie religiose, partenze, richiesta di documenti di riconoscimento, ma anche momenti casuali per il puro piacere di possedere finalmente un ritratto o uno scatto di quel determinato attimo fuggente. Mia madre ultima figlia dopo sei fratelli maschi ha avuto il ruolo di attenta conservatrice del patrimonio fotografico, anche perchè cronologicamente è stata l'ultima a lasciare il nido familiare.

La famiglia paterna non presentava un così ricco archivio, almeno non ne ho conoscenza. Forse l'ha ereditato la sorella di mio padre. Forse per la mancanza di un attento conservatore o per gli avvenimenti esterni, i vari spostamenti dai luoghi natii, - il nonno era un casellante delle ferrovie dello stato sia sotto l'Austria Ungheria sia sotto l'Italia - avevano reso difficoltosa la produzione di ritratti e la conseguente consegna di quanto posseduto agli eredi "a futura memoria dei familiari".

Devo tributare a mia madre la passione per l'archiviazione e la conservazione delle fotografie che gelosamente custodite in una "vissuta" - ma per me splendida - valigetta in pelle, l'hanno seguita nei suoi vari spostamenti e nelle sue vicissitudini. Senza tante solenni parole da parte sua, la valigetta è rimasta a me, quando ancora non capivo quale responsabilità mi assumevo con tranquilla negligenza.

La storica valigetta

Ritratti alla Ceretti

Il primo ricordo che ho della fotografia eseguita con una procedura solenne, cioè entrare in uno studio fotografico, affrontare un uomo che dava delle disposizioni a chi doveva essere ritratto, è legato a mia sorella.

Ho deciso di presentare questo episodio perchè mette in scena due protagonisti, entrambi agiti nel proprio ruolo - bimba di 22 mesi e fotografo - non disposti a compromessi. Soltanto a questa mia tarda età, affrontando la storia della fotografia a Trieste, mi sono resa conto d'essere stata presente come testimone involontaria nello studio alle manovre del grande fotografo, conosciuto e nominato solo come Ceretti che vantava una fama notevole almeno tra i miei parenti e conoscenti. Nelle rituali familiari passeggiate al Corso per poi raggiungere la Grande Piazza Unità era d'obbligo soffermarsi ad osservare i ritratti fotografici che venivano esposti nella sua vetrina al n. 9 dove al 2. o 3. piano dell'edificio si trovava il suo studio, ritratti che venivano continuamente aggiornati e quindi di grande richiamo, una volta compresa l'operazione pubblicitaria. Il divertimento familiare era poi commentare la riuscita del ritratti, specialmente se si riconosceva qualche amico vicino o lontano e, assunto il ruolo di stilisti improvvisati, osservare le pettinature, i vestiti, le pose.

Andare da Ceretti significava prepararsi ad un momento importante, scegliere con cura gli abiti da indossare "quelli della festa", acconciare i capelli rinnovando il taglio o la pettinatura. Almeno ciò si pensava in alcune famiglie che avevano fatto tesoro dello strumento fotografia, ormai alla portata di tutti grazie ad una spesa economicamente non troppo elevata: immortalare il volto del familiare nelle varie fasi della vita.

Ed ecco l'evento che mi ha visto almeno questa volta non protagonista nel famoso studio.

Mio padre era lontano da casa, molto lontano, per ragioni di lavoro, imbarcato su una petroliera filandese dal nome incredibile Jaranda e la sua assenza sarebbe durata a lungo, mesi durante i quali non avrebbe potuto vedere la sua figlia minore, nata da poco. Mia madre che aveva un istintivo rispetto per la fotografia e per il suo ruolo di ricordo vivo e palpabile del soggetto, decise di affrontare la spesa di un ritratto nel grande studio Ceretti.

Ma non sapeva ancora quale carattere avrebbe dimostrato la piccola bambina di appena due anni, costretta in posa su una sorta di baldacchino elevato con una bambola in mano, che non era la sua in quanto non amava le bambole e tanto meno le portava con sé.

Nonostante le sollecitazioni del fotografo artista che coinvolgeva anche me, non riuscimmo a far sorridere mia sorella che non desideva altro se non scendere dal trono illuminato sul quale era costretta a sedere con il seminudo bambolotto tenuto a mala pena senza alcuna attenzione, tesa solo a far finire quella inutile commedia che vedeva il basso uomo, come un folletto, correre di qua e di là nello studio implorando un sorriso. Siamo nel 1959. La fotografia che "portammo a casa" è dovuta ad un attimo di distrazione che si riuscì ad ottenere dalla cocciuta bambina.

Anch'io fui costretta alla medesima tortura in un'altra occasione molto più ufficiale: la foto ricordo della prima comunione con l'abito bianco, fiocchi adeguati, coroncina sulla testa, guanti bianchi e mazzetto di fiori. Stesso scranno su cui sedere e... sguardo assente, privo di qualsiasi espressione. Siamo nell'anno 1960.

Devo dire che sorridere al nulla non mi riusciva, nè la situazione mi divertiva, anche se l'abitudine ad essere ritratta come protagonista nelle fotografie era dovuta ad uno zio veramente appassionato a immortalare le varie situazioni in cui coinvolgeva i presenti.

Un esempio di come le pose si perpetuavano con successo. In questo caso la mia cuginetta, interpreta se stessa con più convinzione, esibisce anche l'orologio ricevuto in regalo. Nella realtà era molto più disinvolta di me in ogni occasione e, oso dire, lo si vede già anche dal confronto di questi ritratti, 24 maggio 1959.

La variante proposta da Ceretti era la bimba comunicanda con accanto la madrina.

Nel 1975 ben 16 anni più tardi: un'altra possibile variante era la foto con accanto la sorella minore. Pur essendo i tempi cambiati e l'abitudine ad essere fotografati era consolidata, il disagio e la mancanza del sorriso permane.

Ceretti si dimostra nella ritrattistica fotografica un maestro in quanto molto attento alle esigenze della sua clientela, uomini donne bambini. I protagonisti approvano la sua richiesta di posa perchè garantisce un buon risultato... e talvolta riesce a cogliere l'attimo di spontaneità, come nel caso di questa bimba, mia cugina di tre anni, nel 1944.

Mia madre nel 1948 firmata Ceretti.

Il cugino coetaneo considerato il bello della famiglia, la dedica riporta la data 20 febbraio 1947.

Altra foto firmata Ceretti priva di data forse 1946.

Lo sguardo probabilmente per evitare l'imbarazzo di fissare la fotocamera è solitamente volto di lato.

Tutti questi ritratti sono firmati dal timbro a secco del fotografo.

Lo stesso giovane uomo ritratto da un fotografo non conosciuto. Nel confronto con i ritratti precedenti l'abilità di Ceretti si nota subito, per l'atmosfera creata nello studio e il sapiente gioco dei grigi che fa la differenza.

Studi fotografici

La fotografia è entrata ormai nelle famiglie, si ricorre ai ritratti sempre più spesso e gli studi fotografici della città sono una vera attrattiva per chi non ci vive, ma vi arriva facilmente con i vari mezzi. Nel caso di mia madre via mare, con il vaporetto o con le imbarcazioni che dalla cittadina istriana, potevano attraccare nel grande porto prima di continuare la navigazione lungo il Mare Adriatico. La sua famiglia abitava a Pirano, ma qualsiasi spesa fosse necessaria di una certa importanza avveniva a Trieste.

Di alcuni studi non si conosce l'intestazione o il professionista che vi lavora, ma la tecnica del ritratto appartiene a tutti in quanto tali foto sono grandemente richieste dalle famiglie e le occasioni sono varie.

La giovane donna cerca di assumere espressioni naturali... e quasi ci riesce, 1938.

Questi ritratti in formato tessera sono tutti firmati dallo studio Foto Cine via San Nicolo 24 nel 1942, di cui non abbiamo alcuna informazione precisa.

Non mancano i fotografi di strada che a Trieste colgono il passeggio in Corso e immortalano le donne nel gennaio 1942.

Sono rispettivamente zia e nipote, la giovane donna è mia madre che non si è accorta di essere ripresa.

Un'altro appuntamento forse il primo con il fotografo per alcuni protagonisti avviene a scuola: si instaura la consuetudine della foto di classe, a ricordo dei compagni e dell'insegnante.

Siamo in una classe prima della scuola elementare, sono tutte bambine nate negli anni Venti a Pirano. Mia madre è

la più esterna in alto a destra. Da notare che non è ancora obbligatorio il grembiule. La giovane maestra domina la scolaresca dal fondo. Sono soltanto 35 scolare. Alle pareti si intravvedono delle tabelle illustrate.

La classe della seconda elementare con la stessa insegnante è ripresa all'aperto da un fotografo che firma con il timbro la propria opera, si tratta di Libero Pizzarello con studio a Capodistria. Il professionista ha colto l'attimo con grande maestria, in quanto è riuscito a bloccare ferme ben 45 bambine.

La classe quinta di mia madre nel giugno 1933 [è la prima a sinistra della fila più in alto], al centro la maestra troneggiante tra le sue 29 allieve tutte eleganti e composte. Il luogo della ripresa è all'esterno davanti al portone della scuola.

La tipologia delle foto è varia quando si tratta di riuscire a possedere un documento tangibile dell'attimo che passa. In particolare si vuole presentare al mondo i nuovi nati e nel tempo la loro crescita.

Il bimbo sulla pelle d'orso, un mio primo cugino, è ritratto l'1 agosto 1939, da un fotografo non identificato.

La pelle d'orso è stata sostituita da un semplice lenzuolo... ma non è lo stesso bambino ... Sono io bambina di pochi mesi nel luglio o agosto 1952 fotografata dallo zio, un dilettante esperto che ha creato un vero e proprio servizio.

Tappe della vita

La fotografia ha permesso di ricordare le tappe fondamentali della vita.

Con un processo di appropriazione di un nuovo benessere che offre possibilità insperate un tempo, si presta a celebrare atti che segnano e che danno il via a cambiamenti.

Alfredo Pettener firma la carte de visite della giovane fidanzata, mia nonna materna, mentre rimane anonimo il fotografo del giovane promesso sposo, mio nonno.

Lo scambio dei ritratti era una consuetudine approvata.

Franz Laforest attivo a Cattaro è l'autore di questo ritratto datato 1903.

Il nonno giovane artigliere sta espletando il servizio militare proprio in questo porto militare dal 1814 sotto l'Impero austro ungarico

essendo nato il 28 aprile 1883, ha esattamente vent'anni.

Questi ritratti sono firmati invece da Segall & C. con studio a Trieste nel 1905.

La coppia dei nonni materni immortalata nel giorno del loro fidanzamento avvenuto nel 1906 o quella del matrimonio 24 febbraio 1906.

Interessante è l'ambientazione, un improbabile parco, suggerito da un fondale dipinto direttamente sulla foto.

La prassi di questa tipologia era scelta da molte coppie proiettate in un mondo ideale.

La nonna è seduta, - in un modo molto scomodo - il nonno le è accanto in piedi. Tutta la composizone è un evidente fotomontaggio! Il corpo della donna presenta una torsione non realistica.

Narrano i parenti che essendo molto più alta del fidanzato/marito, il fotografo ha scelto questa composizione, così la differenza di statura non si coglie. La carta d'identità di Giovanna, detta ironicamente in famiglia Giovannina, rivela la statura mt. 1,80.

Le storia della loro vita è legata agli avvenimenti di questo angolo di terra, ma anche ai normali riti sociali.

Fatto non consueto per quei tempi il nonno era un figlio unico e i suoi genitori avevano pensato di dargli una possibilità diversa rispetto alla condizione di proprietario di un "pezzo di terra" da coltivare in località Nosedo nell'entroterra tra Pirano e Santa Lucia di Portorose. Esaudiscono la sua intenzione di andare per mare. Fanno costruire per la sua attività un bragozzo registrato sotto il nome di Emilia con il quale trasporta varie tipologie di merci dai porti della Puglia ai porti dell'Istria.

Nonno Giovanni si era dunque dotato della patente nautica detta matricola che gli permette di navigare sia a motore che a vela nel Mare Adriatico.

Questa fotografia testimonia che la venuta a Miramare presso la scalinata del Castello è dovuta alla richiesta di due nobildonne desiderose della gita in mare.

Si intravvedono a sinistra.

Il fotografo che dedica all'equipaggio un ritratto doveva essere un accompagnatore delle stesse che omaggia i tre uomini e il ragazzo per la traversata del golfo.

Il nonno materno Giovanni è l'uomo più alto a sinistra, accompagnato dal suocero, l'uomo più basso a destra e dal cognato, il ragazzo è il giovane mozzo o meglio giovane di coperta.

La data probabile è 1910.

Le famiglie crescono

Le due foto sono state riprese in studio dal fotografo Roberto Ullrich e sono entrambe datate 28 giugno 1914.

Sul recto delle fotografie è ben visibile luogo e data.

Le due donne sono rispettivamente a sinistra madre con accanto i figli di 9 e 4 anni e a destra figlia con il primogeniti Francesco in piedi di 6 anni e Tullio in braccio di un anno. Sono rispettivamente la mia bisnonna e nonna.

La prima guerra mondiale è stata dichiarata il 18 giugno 1914.

Il verso di questa foto riporta il logo del fotografo Roberto Ullrich, Atelier Adria, Seebad Portorose e il numero del fotogramma.

Il marito della figlia, Giovanni 31enne è stato richiamato alle armi nell'esercito austro ungarico e molto probabilmente il ritratto della sua famiglia lasciata a Pirano era stato eseguito per lui. Mi baso su questa supposizione dal confronto della data di esecuzione.

Il primo soldato a sinistra è Giovanni, mio nonno materno.

Non è il solo richiamato alle armi a difendere l'Austria Ungheria, pur essendo già padre di ben tre figli, sarà il destino di altri uomini del clan familiare, parlanti solo l'italiano, anzi il dialetto piranese che si presenta con una piacevole intonazione cantilenante.

Unica testimonianza scritta e fotografica della sua esperienza in guerra, datata 4 ottobre 1917 è una cartolina che lo riprende a reggere il timone di una scialuppa con soldati e ufficiali austro ungarici diretti verso un vascello. Sul verso scrive alla moglie, dichiarando di stare bene come spera di lei e dei suoi bambini.

Ha la fortuna di ritornare a casa dalla sua famiglia e potrà concepire ben altri quattro figli, di cui ultima fu mia madre.

Fotografie nel tempo

Madre e figlia riprese a Trieste nel 1932 e a Pirano nel 1939, sulle rive: sono rispettivamente mia nonna e mia madre.

Mia madre raramente raccontava episodi della sua vita, preferiva farne tesoro sia se l'avevano resa felice sia addolorata. Questo atteggiamento severo verso se stessa e gli altri avevavo indotto il suo fratello maggiore a definirla ironicamente "il gendarme". Non perdeva tempo in chiacchiere, una volta deciso il che fare, si atteneva a quanto programmato.

Amava il mare e concedersi lunghe nuotate, l'estate era la sua stagione preferita e la condivideva con le amiche e gli amici. Rientravano nella sua abilità natatoria: i tuffi, la resistenza sott'acqua e le gare di nuoto che disputava per puro divertimento.

Questa sua abilità venne notata, ignoro chi fosse lo scopritore delle sue potenzialità, e nel 1942 dal 15 al 20 settembre fu a Torino per partecipare alle gare femminili di nuoto del Campionato italiano.

La sua unica preoccupazione per quell'evento - confessava - : il non sapere fare le "virate" cioè toccare con i piedi il bordo piscina e darsi la spinta facendo la rapida capriola per tornare indietro, doveva nuotare i 100 mt a stile libero. Gli scogli di Pirano erano la base di partenza, ma una volta in acqua non si poneva il problema del rapido ritorno con virata. Evidentemente l'avranno istruita ed allenata in tempo utile per le gare.

Comunque il divertimento, l'appartenere ad un gruppo di "scelte signorine", l'abbigliamento che contraddistingueva le sportive delle varie regioni, il viaggio in treno per raggiungere una città mai vista, non da ultimo l'uscire da casa e dalla sua realtà di piccola cittadina deve essere stato per mia madre motivo di grande orgoglio e di crescita nella propria autostima. Da anziana ammetteva che queste iniziative fasciste non le erano dispiaciute, come pure il premiare l'esercizio fisico, dalla ginnastica all'aperto o in palestra. Infatti nell'educazione delle figlie prevaleva l'abitudine che per le piccole o medie distanze, non esisteva affidarsi ai mezzi pubblici, camminare è un ottimo esercizio, perciò le gite della domenica erano dedicate alla scoperta del Carso.

Prove per i tuffi di partenza sopra mia madre Livia e la sua amica Pierina tra la curiosità dei bambini.

Il grande evento: Campionati nazionali di nuoto, Torino 1942

La squadra femminile di nuoto vicino alla Basilica di Superga a Torino, settembre 1942.

Sotto: mia madre prima seduta a sinistra decisamente in posa.

Le giovani sportive sulla Tranvia a dentiera Sassi-Superga di Torino, mia madre è al centro del fotogramma.

Fotografie ramo paterno

Il ramo paterno che vanta un cognome importante da risonanza mediatica - Morgan - ha origine da un borgo all'interno dell'Istria, Juki, che si trova vicino al villaggio di Paldigija e vicino a Kazarole.

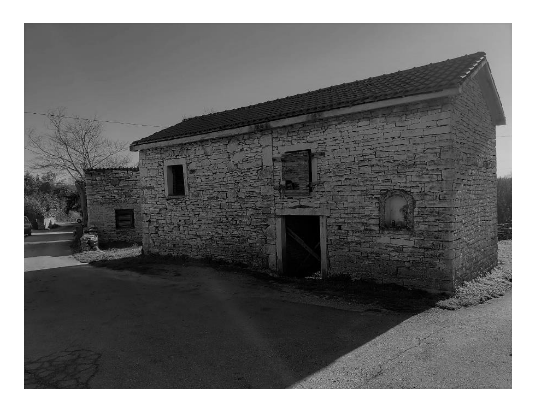

Ho un ricordo preciso che, per avere la concreta visibilità del luogo, in una data imprecisata, con mio padre siamo stati alla ricerca in tale località della casa dove aveva avuto i natali il nonno. Con mia grande sorpresa ci riuscimmo e con stupore su una casa di campagna in pietra, alquanto povera ed essenziale, scoprimmo una lapide con l'iscrizione Fratelli Morgan.

Un'abitazione caratteristica di Juki

In: Nell'Istria aburgica : un'analisi storico-istituzionale della penisola dal 1813 al 1816 : tesi di laurea di Gabriele De Marco.

Anno accademico 2018-2019, p. 102, fig. 8

Juki oggi un piccolo paesino dove le antiche case sono state rinnovate e dove volentieri gli abitanti ti avvicinano per parlarti in italiano contrariamente a noi che non conosciamo il croato. La buona accoglienza è dovuta al turismo che invade la costa.

Da qui era partito il nonno paterno, nato nel 1876, per espletare il servizio militare sotto l'Austria Ungheria a Mezzolombardo in Trentino, se la chiamata al servizio militare avveniva a 19 anni compiuti, si presume nel 1896. Di questo periodo il nonno aveva un ottimo ricordo, legato a tanti fattori: qui aveva perfezionato il suo tedesco, da analfabeta aveva appreso a leggere e scrivere, la compagnia degli altri commilitoni provenienti da varie regioni dell'impero gli aveva aperto gli occhi su una realtà diversa rispetto a quello che aveva lasciato a casa, da ultimo, ma non per importanza, era orgoglioso d'appartenere a uno stato così organizzato. Scopro inoltre che la durata del servizio militare sotto l'impero austro ungarico aveva una durata di tre anni. In questo lungo periodo di lontananza da casa aveva maturato l'idea che la proprietà terriera dei Morgan era troppo esigua per dargli la possibilità di una vita autonoma, indipendente con una famiglia da formare a carico.

L'occasione per cambiare vita fu la costruzione della Ferroviaria Parenzana che lo impiegò dapprima come manovale e poi come casellante. Si sposa nel 1905 quando si consolida la sua posizione di lavoratore e viene assunto come casellante.

Fotografo non identificato

La nonna del ramo paterno Margherita giovane promessa sposa, 1904 ca., a 19 anni essendo nata nel 1885.

Fotografo non identificato

Il nonno Antonio 1904 ca., a 28 anni essendo nato nel 1876.

La divisa e la decorazione ci permettono d'affermare che si era qualificato come tiratore scelto.

Il ritocco, le sfumature confermano il medesimo studio fotografico.

Narrava la nonna Margherita, che quello contratto con lei era il terzo matrimonio per il nonno, in quanto le due fidanzate che l'avevano preceduta erano morte appena sposate. In quanto bis vedovo il nonno non era un partito appetibile, ma era un uomo attraente, affettuoso, affidabile, per cui il loro matrimonio grazie al carattere ironico e disponibile della nonna e alla propensione ad accettare qualsiasi cambiamento del nonno riuscì perfettamente. Lo affermo perchè la conoscenza di entrambi ha arricchito di divertenti ricordi la mia vita di bambina.

La nonna era un'attraente narratrice, sapeva catturare la mia attenzione con le fiabe istriane che recitava con collaudati colpi e rumori di scena, con voci e toni variati, per cui ho dei dubbi sulla veridicità delle memorie familiari da lei trasmesse che arricchiva perchè la vita nel suo scorrere tranquillo era troppo banale.

I bisnonni Morgan, cioè i genitori di Antonio nel 1916.

Interessante l'elaborazione del fotogramma impreziosito da una particolare cornice.

Probabile riproduzione di una fotografia databile 1916 che inquadra gli effigiati togliendo i particolari di un'ambientazione

ritenuta non abbastanza interessante.

Di solito la ripresa avveniva davanti alla propria casa, l'occasione era importante avendo i protagonisti indossato i vestiti della festa

La fotografia è forse la testimonianza della loro presenza al battesimo dell'ultimo nipote maschio, figlio di mio nonno.

La famiglia di Antonio [nonno paterno] al completo nel 1916 davanti al casello ferroviario di Punta Salvore della Ferrovia Parenzana attiva dal 1902.

Questi caselli, chiamati anche case cantoniere, erano edifici utilizzati per l'alloggio e il lavoro del personale ferroviario, responsabili della manutenzione e del controllo della linea. E' stata abitazione dei nonni dal 1913 al 1923, poi il passaggio di questa terra dall'Impero austro-ungarico al Regno d'Italia farà trasferire il nonno dall'Istria alla Toscana sotto le Ferrovie dello stato italiane affinchè il cosiddetto suddito tedesco potesse italianizzarsi.

Il trasferimento dovrebbe essere avvenuto prima del 1925, in quanto la politica di italianizzazione sotto il regime fascista inizia dopo il trattato di Rapallo del 1920.

Nell fotografia sono presenti al centro i nonni paterni Antonio e Margherita, nata a Buie d'Istria, che tiene in braccio l'ultimo nato del 10 dicembre 1916 mio padre, davanti a loro gli altri figli Antonio il maggiore di 10 anni e Anna di 8 anni.

La coppia accanto al nonno è formata da un collega ferroviere Virgilio Gottardi Banhmeister der K.K. Staatsbanen [capotreno delle ferrovie dello stato] che alza un bicchiere per il brindisi. I dati del padrino li ricavo dal biglietto che accompagna il regalo donato per l'occasione, un servizio di posate per dolci in argento acquistato a Trieste perfettamente conservato nella sua scatola e mai usato (ora in mio possesso). Il biglietto da visita reca sul recto stampato "Virgilio Gottardi Banhmaister de K.K. Staatsbanen" e sul verso ms "Al mio caro figlioccio Guerrino [poi Germano] Salvore 7 gennaio 1917". La donna accanto al capotreno si tramanda fosse la contessa de Furigon di Pirano amica della nonna. L'ipotesi è che si festeggia il battesimo di mio padre con la coppia dei padrini. Sul nome di mio padre va raccontata una storia inconsueta. Il suo nome registrato all'epoca era Guerrino, ma un mese dopo venne rettificato in Germano! per cui sui documenti ufficiali notarili mio padre era costretto a firmare per esteso Guerrino recte Germano.

Alla fine della prima guerra mondiale il nonno mantenne anche sotto il regno d'Italia il suo posto di lavoro presso le Ferrovie dello stato questa volta italiane, ma ebbe un trasferimento in un casello toscano dapprima presso il Monte Amiata, poi in provincia di Siena, a Rigomagno di Sinalunga - presumo - nel 1924 secondo una linea politica di italianizzazione rivolta ai nativi dell'Istria interna. L'anno coincide con un ricordo di mio padre che frequentava la scuola elementare di Sinalunga, dopo il trasferimento. Ricordo bruciante per un ragazzino di 8 anni perché fu costretto a ripetere la terza elementare, pur essendo stato promosso alla quarta, in quanto l'offerta scolastica per i figli dei mezzadri presso le terre del conte dove sorgeva la scuola era il solo triennio.

Inoltre la scuola era distante dal casello 6 km da fare a piedi senza alcun compagno. Il ragazzino mio padre aveva trovato uno stratagemma per risparmiarsi la passeggiata: verificato che il possessore delle terre nei dintorni passava con l'automobile guidata dall'autista quasi ogni giorno, appena si presentò l'occasione decise di abbassare le barre del passaggio a livello così da bloccare l'automobile. Interrogato dall'autista che cosa volesse, la risposta sincera che voleva un passaggio sino alla scuola piacque al proprietario terriero che da quel giorno quando passava di là dava ordine all'autista di prendere il ragazzino accanto a sé. L'autostop aveva trovato un primo giovane praticante!

L cantoniera di Rigomagno nel 1957.

Mio padre forse era l'unico della famiglia che ricordava con passione la tranche de vie in Toscana, aveva imparato perfettamente le espressioni toscane colorite con la corretta pronuncia - "ah cinghialaccio" - gli piaceva dire, con la lettera C aspirata. Inoltre si era fatto degli amici più o meno coetanei, compagni di giochi e di scorribande. Narrava con entusiasmo del suo primo Palio visto a Siena. Ricordava pure le condizioni dettate dalla mezzadria, un sistema medievale di gestione dell'agricoltura, dove il prodotto del lavoro dei contadini veniva suddiviso con il proprietario del fondo e lo contrapponeva alla realtà istriana dove i piccoli proprietari terrieri vantavano di coltivare il proprio "pezzo di terra".

Nel 1949 il suo viaggio di nozze con la giovane moglie fu proprio in Toscana, a Siena e dintorni, alla ricerca dei suoi ricordi di bambino ed anche degli amici, i fratelli Parri, che all'epoca della sua permanenza, pur essendo solo dei ragazzini, aiutavano la madre vedova e lavoravano nel loro mulino ancor oggi esistente a Rigomagno.

L'eperienza toscana del nonno iniziata nel 1924 si conclude nel 1931, il nonno con la famiglia ritorna a casa in Istria, precisamente a Santa Lucia di Portorose, ha compiuto 55 anni ed è andato in pensione. Mio padre ha 15 anni e non ha alcuna possibilità di proseguire gli studi, farà l'apprendista meccanico a Trieste. Nel 1937 inizia il servizio militare obbligatorio presso l'Aeronautica Militare, a Bresso in provincia di Milano, quale aviere della 33. squadriglia. Metterà a frutto la sua passione per i motori e alla loro manutenzione e riparazione in questo caso degli aerei, specializzazione che gli permetterà di lavorare nel settore, espletato il servizio militare, anche da civile presso l'Idroscalo di Trieste fatto che lo rendeva molto orgoglioso.